|

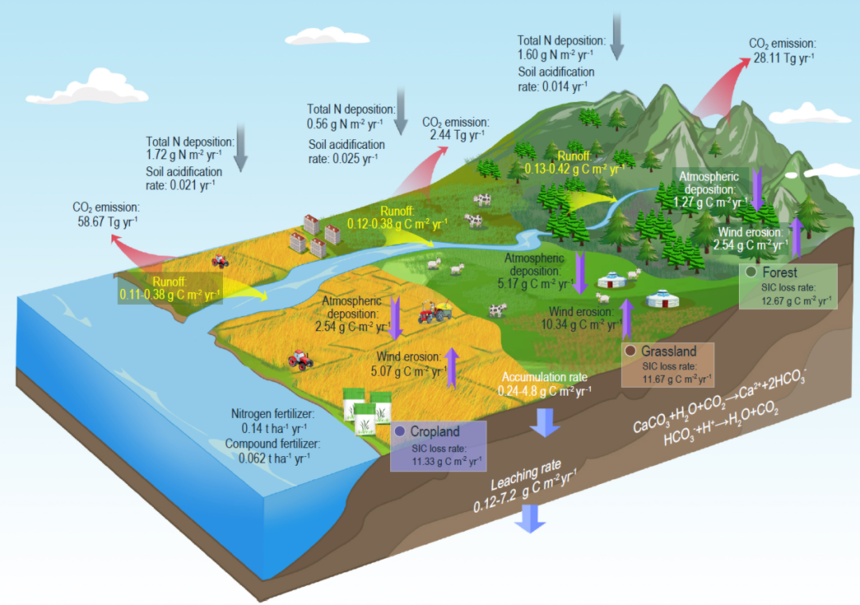

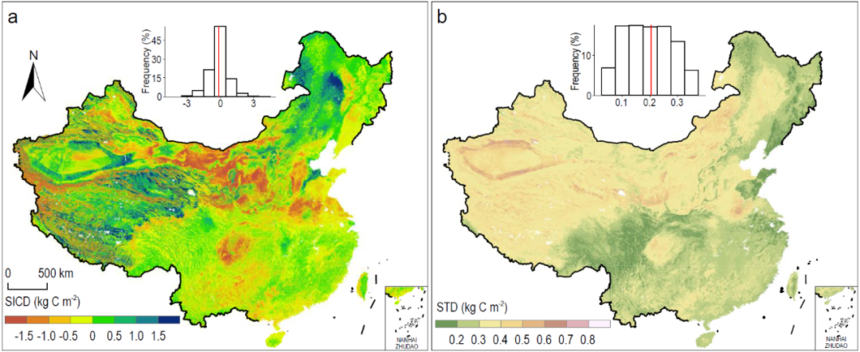

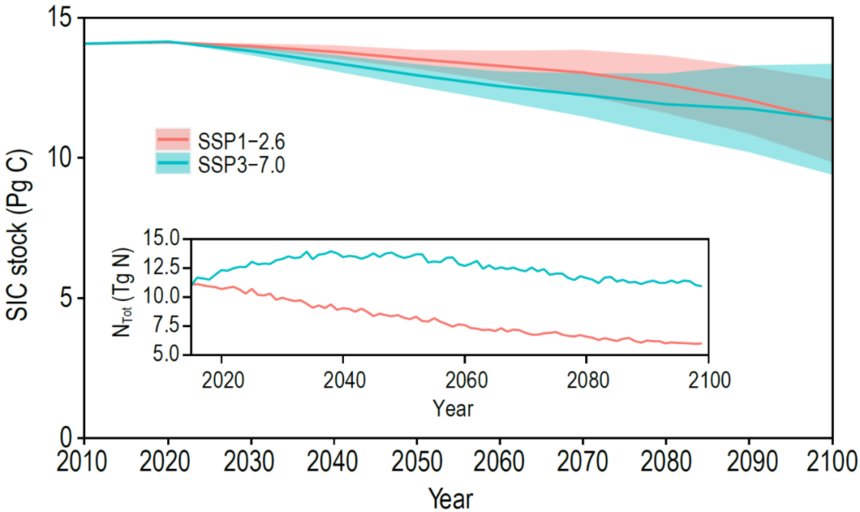

National Science Review|人为活性氮间接导致土壤无机碳大量损失土壤是地球表层系统的重要组成部分,是大气圈、生物圈、水圈与岩石圈相互作用的连接界面。土壤也是地球表层最大、最活跃的碳库之一,其碳储量是大气圈的3.3倍,是陆地生物碳储量的4.5倍,对全球气候变化具有重要影响。据统计,全球土壤有机碳与无机碳储量分别为1550-1993 Pg(1Pg=1015g)和950-2300 Pg。因此,土壤有机碳或无机碳的微小变化均可能导致大气中二氧化碳浓度的较大变化。 随着全球变化和全球碳循环研究的深入,国内外关于土壤有机碳库的时空分布、碳排放定量评估、碳循环、驱动因素与调控机制研究已取得重要进展。土壤无机碳主要以碳酸盐的形式存在,更新周期较长且相对稳定,通常认为其对现代碳循环的贡献可以忽略不计。随着近三十年来我国农田大量施用氮肥和大气酸沉降的加剧,我国农田生态系统与自然生态系统(林地、草地)普遍出现了显著的土壤酸化问题。当外源H+进入土壤,如果土壤中含有碳酸盐,H+将优先与碳酸盐反应而释放二氧化碳,这也是土壤的重要缓冲机制。然而,由于缺乏覆盖全国的多时间序列土壤数据和定量预测模型的支持,一直无法明确土壤无机碳汇/源强度,难以估算土壤酸化释放土壤无机碳的总量。 针对该问题,中国科学院南京土壤研究所张甘霖团队联合国内27家科研院校,以中国土系数据库为基础(2010s),系统整合了全国第二次土壤普查(1980s)与期刊文献数据(2000s),率先构建了1980s-2010s年期间覆盖陆地生态系统的“中国土壤无机碳时空变化数据集”,定量揭示了农田、森林与草地生态系统土壤无机碳变化速率,综合使用动态/静态环境变量构建了能够表征无机碳演化的时空预测模型,基于IPCC国际耦合模式比较计划6(IPCC-CMIP6)中不同的共享社会经济路径(SSP1−2.6、SSP3−7.0),预测了1980-2100年间我国土壤无机碳在不同气候变化情景下的时空分布。 图1 土壤无机碳动态变化的主要驱动因素 相关研究近期在线发表于国际著名学术刊物《National Science Review》,第一作者为宋效东副研究员,张甘霖研究员为通讯作者。该研究发现:自1980年,表层(0-30 cm)土壤无机碳呈现显著的下降趋势(速率:11.33 g C m-2 yr-1),近三十年来土壤无机碳总的消耗量高达1.37±0.37 Pg C。农田土壤无机碳的全部损耗大约抵消了其有机碳固碳增量的57%,若以所有类型的生态系统计,则大致抵消了有机碳固碳增量的18-24%。空间分析与变量重要性分析表明氮沉降与气候变化是无机碳丢失的主要驱动因素。预测模型显示:从2010年到2100年,土壤无机碳库消耗量将高达2010年土壤无机碳库总量的19.12-19.47%。 图2 表层土壤无机碳密度变化的空间分布图(a)与不确定性分析(b) 该研究表明人为活性氮的增加虽然能显著提升生态系统有机碳的固定,却通过影响土壤酸化间接地导致了区域(主要是干旱/半干旱与喀斯特地区)土壤无机碳的大量消耗。土壤是陆地生态系统有机碳增汇的重要贡献者,以土壤有机碳形式存在的碳汇只是陆地生态系统碳氮耦合循环和碳固定的一个方面,本研究表明,土壤无机碳氮也存在间接的耦合作用,因此陆地生态系统碳循环过程远非是线性的。土壤无机碳库变化机制和动态特征应该作为全球碳循环和碳收支平衡研究的核心内容之一,以更全面理解全球尺度碳源/汇的大小及其变化规律,进一步降低估算的不确定性。 图3 基于不同共享社会经济路径情景的土壤无机碳库动态变化估算 该研究是全国土系调查团队十多年来关于土壤时空演化工作的最新集成成果。研究得到了国家科技基础性工作专项(2008FY110600, 2014FY110200)、第二次青藏高原综合科学考察研究(2019QZKK0306)、国家重点研发计划(2018YFE0107000, 2017YFA0603002)等项目的联合资助。 论文信息: 原文链接: https://academic.oup.com/nsr/advance-article/doi/10.1093/nsr/nwab120/6313293 文章来源:土壤时空 |